折口信夫「死者の書 十三」

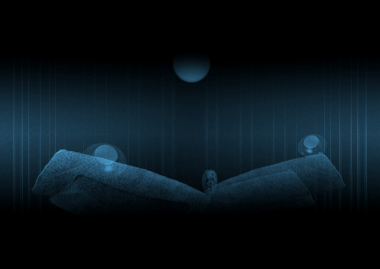

燈臺の明りは、郎女の額の上に、高く朧ろに見える光の輪を作つて居た。月のやうに圓くて、幾つも上へ上へと、月輪の重つてゐる如くも見えた。其が、隙間風の爲であらう。時々薄れて行くと、一つの月になつた。ぽうつと明り立つと、幾重にも隈の疊まつた、大きな圓かな光明になる。

幸福に充ちて、忘れて居た姫の耳に、今宵も谷の響きが聞え出した。更けた夜空には、今頃やつと、遲い月が出たことであらう。

物の音。—つた つたと來て、ふうと佇ち止るけはひ。耳をすますと、元の寂かな夜に—激ち降る谷のとよみ。

つた つた つた

又、ひたと止む。この狹い廬の中を、何時まで歩く、跫音だらう。

つた

郎女は刹那、思ひ出して帳臺の中で、身を固くした。次にわぢわぢと戰きが出て來た。

天若御子—。

ようべ、當麻語部嫗の聞した物語り。あゝ其お方の、來て窺ふ夜なのか。

青馬の 耳面刀自。

刀自もがも。女弟もがも。

その子の はらからの子の

處女子の 一人

一人だに わが配偶に來よ

まことに畏しいと言ふことを覺えぬ郎女にしては、初めてまざまざと、壓へられるやうな畏さを知つた。あゝあの歌が、胸に生き蘇つて來る。忘れたい歌の文句が、はつきりと意味を持つて、姫の唱へぬ口の詞から、胸にとほつて響く。乳房から迸り出ようとするときめき。

帷帳がふはと、風を含んだ樣に皺だむ。

ついと、凍る樣な冷氣—。

郎女は目を瞑つた。だが—瞬間睫の間から映つた細い白い指、まるで骨のやうな—帷帳を掴んだ片手の白く光る指。

なも 阿彌陀ほとけ。あなたふと 阿彌陀ほとけ。

何の反省もなく、唇を洩れた詞。この時、姫の心は、急に寛ぎを感じた。

さつと—汗。全身に流れる冷さを覺えた。畏い感情を持つたことのないあて人の姫は、直に動顛した心を、とり直すことが出來た。

なうなう。あみだほとけ……。

今一度口に出して見た。をとゝひまで、手寫しとほした、稱讃淨土經の文が胸に浮ぶ。郎女は、昨日までは一度も寺道場を覗いたこともなかつた。父君は家の内に道場を構へて居たが簾越しにも聽聞は許されなかつた。御經の文は手寫しても、固より意趣は、よく訣らなかつた。だが、處々には、かつがつ氣持ちの汲みとれる所があつたのであらう。さすがに、まさかこんな時、突嗟に口に上らう、とは思うて居なかつた。

白い骨、譬へば白玉の竝んだ骨の指、其が何時までも目に殘つて居た。帷帳は元のまゝに垂れて居る。だが、白玉の指ばかりは細々と、其に絡んでゐるやうな氣がする。

悲しさとも、懷しみとも知れぬ心に、深く、郎女は沈んで行つた。山の端に立つた俤びとは、白々とした掌をあげて、姫をさし招いたと覺えた。だが今、近々と見る其手は、海の渚の白玉のやうに、からびて寂しく、目にうつる。