中勘助「銀の匙 三十一」

「こんだなにして遊びませう」

といふ。私も袂で顔をふきながら

「かーごめ かごめ をしませう」

といふ。

「かーごめ かごめ かーごんなかの鳥は、いついつでやる…」

雨のあとなど首をたれた杉垣の杉の若芽に雫がたまつてきらきら光つてるのを、垣根をゆすぶると一時にばらばらと散るのが面白い。暫くすればまたさきのやうにたまつてゐる。

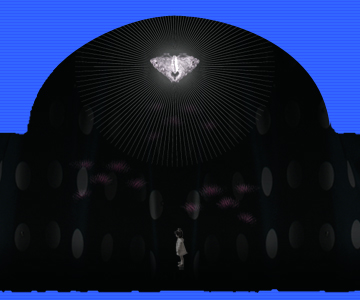

遊び場の隅には大きな合歡の木があつてうす紅いぼうぼうとした花がさいたが、夕がた不思議なその葉が眠るころになるとすばらしい蛾がとんできて褐色の厚ぼつたい翅をふるはせながら花から花へと氣ちがひのやうにかけまはるのが氣味がわるかつた。合歡の木は幹をさすればくすぐつたがるといつてお國さんと手のひらの皮がむけるほどさすつたこともあつた。

夕ばえの雲の色もあせてゆけばこつそりと待ちかまへてた月がほのかにさしてくる。二人はその柔和なおもてをあふいで お月様いくつ をうたふ。

「お月さまいくつ、十三ななつ、まだとしや若いな…」

お國さんは両手の眼で眼鏡をこしらへて

「かうしてみると兎がお餅ついてゐるのがみえる」

といふので私もまねをしてのぞいてみる。あのほのかなまんまるの國に兎がひとりで餅をついてるとは無垢にして好奇心にみちた子供の心になんといふ嬉しいことであらう。月の光があかるくなればふはふはとついてあるく影法師を追つて 影やとうろ 影やとうろ をする。伯母さんが

「ごぜんだにお帰りよ」

といつて迎ひにきてつれて歸らうとするのを一所懸命足をふんばつて歸るまいとすればわざとよろよろしながら

「かなはん かなはん」

といつて騙し騙しつれてかへる。お國さんは

「あすまた遊んでちやうだいえも」

といふ伯母さんに さやうなら をして歸るみちみち

「かいろが鳴いたからかーいろ」

といふ。私も名残をしくておなじやうに叫ぶ。そうしてかはるがはる呼びながら家へはひるまでかはるがはる呼んでゐる。