石川淳「三島由紀夫君を悼む」

やうやく今…さう、今となつては、文字をもって残された最後のしるしは、一片の「檄」あるのみ。

「檄」にしるされた文字は、これはことばといふものではない。たださけびを聞くだけである。さけびをあらはすには、類型をもつてすれば間に合ふ。かう信ずるとさけんでゐて、かう考へるとは説いてゐない。柔軟な、華麗な、細密な、豪放なすべてのスタイルは、この類型にとつておそらく悪徳である。スタイルがなにか。そもそも、ことばといふ道具は廃棄したと、「檄」は宣言してゐるにひとしい。文学の方法であることばと縁を切つたのだから、作者としての三島君のすがたがこの文字の中に見えるわけがない。また類型をやぶるのが行動なのだから、そこから飛びたつた三島君はすでに紙の上に不在である。ここにはただ信念の炎が燃えあがつてゐる。かの明治維新の時のミスティシズムを平田流国学に配當した當人の説にならつていへば、炎に焼ける三島流「中心」思想は今日のミスティシズムにあたるものだらうか。「檄」は「跳躍」から投げ捨てられた紙いくひらの燃えがらであつた。

もしこのおなじミスティシズムに燃えて、表現を必死に類型にもとめたとすれば、十八歳の少年でもあるひは相似の「檄」を書くことができたかも知れない。すなはち、三島君はあたかもここに戦中の少年のすがたに跳ねかへつたかのやうである。これを引きとめるやうなすべての歯止めは断ち切られたのだらう。いのちの水のあふれる壺の中の「ニヒリズム」が飛び立つて行つたさきは、あはれむべし、決して「武士」ではありえない制服サラリーマンがたむろする役所の屋上であつた。さういつても、ことのここに至るまでの用意周到な運びは、よつぽど気をたしかにもたなくては成就しうるものではない。かの屋上と塀外のこちら側とのあいだには、ことばに依る信號系は絶たれてゐるのだから、文学の声はきこえなくても、それが精神上の事件であつたことは一點のうたがひもない。精神すでに太虚に帰す。そのあとで、思想の符號の正か負かに拘泥してつべこべ論ずるがごときでは、それこそ思想屋の惰夫の窮屈なおしやべりである。三島君はわたしのくみしがたい「中心」思想に立ちながらも、その行動哲学をもつて、大鹽平八郎の乱から学生の運動にまでわたつて、敵をもふくめた廣いところに単身よく着眼の筋をとおしてゐた。

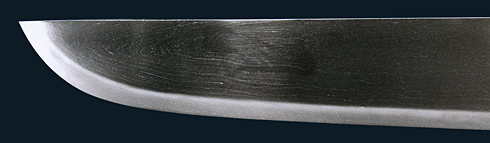

さきに四月のこの欄に、「太陽と鉄」について書いたとき、わたしは三島君がミコシをかついで「青空」を見たくだりを引いて、その「青空」に感動したといつた。今、三島君は文学の場を去つて、剣といふ道具を取り、それをもつておのれの身を刺したが、この道具はものをいはないから、当人が末期の目になにを見たか、こちら側につたへて来るたよりはない。三島君の小説の中では、腹を切つた者が「日輪」を見ることになつてゐるが、それから類推もできない。すべてこれ虚妄と觀ずるか。わたしもまた發するにことばなく、感動は深く沈むばかりである。その沈んだところから、おぼろげに個人在世のすがたをかへりみて、この拙文を書く。これはわたしの所感の未定稿である。

notes12

gallery12